建筑,作为人类文明的结晶,常以实物形态矗立于现实空间。在梦境这一潜意识的广阔领域中,建筑却呈现出超越物理法则的奇幻形态。这些存在于梦境中的建筑,不仅是个人心理状态的映射,更是设计灵感的无尽泉源。

梦境中的建筑往往突破常规,呈现出扭曲的几何结构、悬浮的楼层或无限延伸的走廊。例如,有人梦见螺旋状攀升却永无尽头的楼梯,象征人生的追求与迷茫;有人梦见透明墙体构成的迷宫,反映现实中的决策困境。这些非理性设计,虽违背现实逻辑,却精准捕捉了人类情感的复杂性。

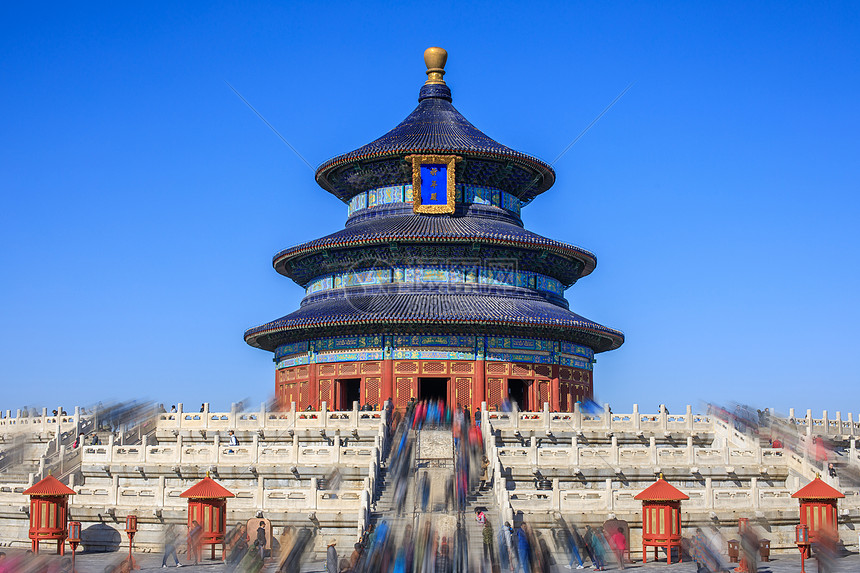

心理学家荣格曾提出,梦境中的建筑可能代表个体的精神结构——稳固的城堡象征完整的自我,废墟则暗示内心创伤。而建筑师高迪也曾坦言,其作品圣家族大教堂的有机形态,部分源于童年时对梦中石洞与森林的朦胧记忆。可见,梦境建筑与实体设计间存在着微妙的双向影响。

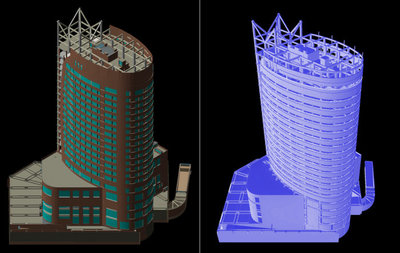

当代数字技术正推动这种影响走向具象化。参数化设计工具可模拟梦境中的流动曲线,VR技术让用户穿梭于虚拟建筑空间,甚至脑机接口实验尝试将梦境影像直接转化为三维模型。2017年,MIT媒体实验室便发起‘梦境建筑’项目,通过监测睡梦中的脑电波生成建筑草图。

梦境建筑的真正价值或许不在于复刻奇异形态,而在于其对设计思维的解放。当设计师暂时脱离重力、材料、造价的束缚,便能触及更本质的空间命题:如何用建筑传递恐惧与安宁?如何构建引发共鸣的情感场域?日本建筑师藤本壮介的‘终极木屋’系列,正是通过极简结构重现梦境中‘原始庇护所’的体验。

在人工智能介入创作的时代,我们或可期待算法解析集体潜意识中的建筑原型,生成蕴含人类共通情感的空间设计。但需警惕的是,技术不应扼杀梦境特有的模糊性与私密性——那些月光下崩塌的城堡、云朵材质的穹顶,其魅力恰恰在于无法被完全解码的神秘。

正如超现实主义画家马格里特笔下的悬浮巨石,梦境建筑始终提醒我们:最动人的设计,往往诞生于现实与幻想的交界地带。当建筑师学会聆听内心的‘夜间剧场’,或许能创造出不仅满足功能需求,更能够唤醒深层情感共鸣的建筑诗篇。